"Los movimientos de aquello que solemos llamar Estado han afectado tan escasamente al pueblo español, que éste se ha desentendido muy gustosamente de este estanco dominio de alternas pasiones y mezquinas intrigas de los guapos de la Corte, de los militares, aventureros y del puñado de sedicentes estadistas, y no ha tenido razones importantes para arrepentirse".

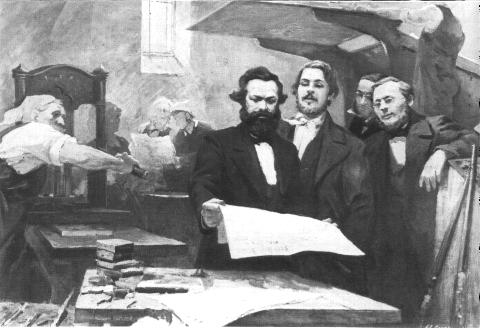

Más de un siglo ha transcurrido desde que la fecunda pluma de Karl Marx anotó que

"acaso no haya país alguno, salvo Turquía, que sea tan poco conocido y mal juzgado como España" y

"dado el carácter de la Historia moderna de España merece ser apreciado muy diversamente de como lo ha sido hasta ahora, aprovecharé una oportunidad para tratar este tema en una de mis próximas cartas". Estas cartas (o crónicas) se materializaron en una extensa serie de artículos sobre España redactados al calor de los acontecimientos revolucionarios de la llamada "Vicalvarada" y del compulsivo devenir del histórico período decimonónico denominado "Bienio Progresista" (1854-1856). A lo largo de este "Bienio Progresista" se consolidaron las bases para la definitiva implantación hegenmónica del modo de producción capitalista en España. Desde entonces, la Historiografía (gracias al distanciamiento adquirido y a la acumulación de investigaciones) ha ido aclarando las incógnitas en torno al proceso de la revolución burguesa y el desarrollo capitalista en España, hasta desembocar en una cierta unanimidad acerca de ambos procesos. Y pese a que a estas alturas la capacidad analítica de Marx no debería asombrar a nadie, no deja de ser sorprendente el que estas recientes investigaciones hayan venido a confirmar bastantes de sus interpretaciones, elaboradas al hilo de los acontecimientos, y sobre un país que desconocía por completo. Lo que no hace sino poner de relieve, una vez más, el talento de Marx y, sobre todo, la operatividad de su metodología para el análisis histórico.

Karl Marx publicó un total de 21 artículos sobre España en el estadounidense

New York Daily Tribune, entre junio de 1854 y agosto de 1856, que redactó cuando vivía en Londres, tras el aplastamiento de los movimientos revolucionarios europeos de 1848. Estos movimientos tuvieron repercusiones en España (por primera vez aparecen levantamientos armados de ideología republicana) pero no alcanzaron la envergadura de lo que tuvo lugar en Francia, Austria, Alemania...Y pasaron desapercibidos más allá de los Pirineos. Sin embargo, un lustro después, cuando Europa se encontraba sumida en el reflujo de 1848, en España el pronunciamiento de O´Donnell en junio-julio de 1854 (La Vicalvarada) y los acontecimientos que entonces se suceden, constituyen el aldabonazo que anuncia a las más lúcidas conciencias europeas la existencia de un país en el que fracciones de la burguesía se enfrentan a los Borbones y donde el proletariado catalán lucha, no sólo, por mejorar sus condiciones de vida, sino que pretende además el desmantelamiento del sistema político y social. Marx captó la importancia que encerraba este levantamiento, pues

"no sería cosa de asombrarse si estallara en la Península un movimiento general partiendo de la mera rebelión militar" y se propuso escrutarlo de cerca, comentándolo para sus lectores...Pero su método le llevó más lejos, y a medida que sus crónicas aparecían en el New York Daily Tribune, profundizaba en el estudio de la Historia española con el fin de hallar las razones de aquellos hechos, entre otros motivos porque

"no es exagerado afirmar que no hay en estos momentos zona alguna de Europa, ni tan siquiera Turquía con la guerra rusa, que ofrezca al observador reflexivo interés tan profundo como España" y para suministrar a

"nuestros lectores un concepto de la primitiva historia revolucionaria de España, como medio para la comprensión y enjuiciamiento de los acontecimientos que esa nación está ofreciendo a la contemplación del mundo".*Del conjunto de escritos publicados, unos fueron crónicas de urgencia, otros son analíticos, y las series de escritos tituladas respectivamente

España Revolucionaria y

Revolución en España (agrupando un total de 10 artículos) consisten en ensayos por entregas. Las fuentes de información que Marx manejó para sus textos acerca de España son libros de Historia y los despachos publicados en la prensa europea (

Moniteur,

Journal des Debats,

The Times,

The Morning, etc) por los corresponsales destacados en nuestro país.

Antes de abordar el contenido de estos escritos, hay que decir que a lo largo de ellos late la necesidad de descubrir los rasgos específicos, lo peculiar de los sucesos españoles, huyendo así del mecanicismo interpretativo que tan nefastos resultados ha tenido cuando se ha utilizado la metodología historicista de Marx como si de un sistema cerrado y omnicomprensivo se tratara.

También hay que decir que Marx apenas aborda la estructura económica de la sociedad española. Es incomprensible que no se ocupe de cuestiones tan importantes como las desamortizaciones, la situación de la agricultura o la industrialización de Cataluña, por citar algunos ejemplos. Finalmente, debemos darnos cuenta de que a lo largo de estos escritos se deslizan frecuentes errores onomásticos o cronológicos, siendo muy pobres los vistazos que Marx echa a la España anterior al siglo XIX...No podía ser de otra manera, debido a la escasez de investigaciones históricas en la época y al poco tiempo que Marx dedicó a los asuntos españoles, ya que estaba elaborando

El Capital. Todo esto no quita ningún mérito a Marx, que con tan escasa información y en unos artículos redactados apresuradamente fue capaz de sintetizar las claves de nuestro pasado, muchas de las cuales no volverían a ser desveladas hasta la segunda mitad del s. X por la investigación histórica contemporánea...

Marx trata la España medieval y moderna de forma sistematizada en la primera entrega de la serie

Revolución en España, y lo hace no con pretensiones de exhaustividad, sino como una premisa metodológica para explicar los sucesos revolucionarios españoles:

"Así se preparó España para su reciente carrera revolucionaria, y se vió lanzada a las luchas que han caracterizado su desarrollo en el presente siglo".Como es sabido, la configuración del feudalismo en la Península Ibérica, fraguado en medio de un dilatado período bélico, adoptó formas diferenciadas en los distintos reinos, y el feudalismo de Castilla fue harto dispar de los feudalismos de Aragón o los reinos europeos occidentales. La necesidad de repoblar extensas zonas de la Meseta fronterizas con los dominios árabes suscitó la organización de tierras comunales, una mayor autonomía de las urbes respecto a las clases nobiliarias y la difusión de un cierto espíritu democrático en un contexto estamental. Los intentos de la nobleza de imponer su jurisdicción allí donde aún no la ejercía aumentaron las reacciones hostiles, los motines y las rebeliones campesinas, y otro tanto ocurrió en las ciudades cuando fueron despojadas de sus derechos o recortados sus privilegios.

Pero paulatinamente la nobleza fue imponiendo su ley y con el reinado de los Reyes Católicos asentó definitivamente su poderío económico, a costa de delegar parte de su influencia política a favor de la Corte, y la Península se convirtió en un inmenso señorío. Carlos V tampoco puso en cuestión el poderío de los nobles, sino que por el contrario lo garantizó al aliarse con ellos frente a las ciudades y las reivindicaciones antiseñoriales de los campesinos durante la Guerra de las Comunidades en Castilla. Este factor, junto a otros como las guerras imperiales, la inflación generada por la "revolución de los precios" provocada por la masiva llegada de metales preciosos de las colonias americanas, los privilegios otorgados a la Mesta, el endeudamiento de la hacienda estatal con banqueros y comerciantes y la asunción por la mayotía de la sociedad de un paralizador espíritu de hidalguía dieron al traste con la incipiente industria textil castellana y anquilosaron a una sociedad avanzada que se asomaba a la Edad Moderna.

Marx (tras reseñar la parte de las numerosas luchas dinásticas y rebeliones populares) incidiendo sobre todo en la particular autonomía conquistada por las ciudades castellanas en el Medievo, se centra en el levantamiento comunero castellano. El futuro autor de

El Capital afirma que

"a pesar de estas repetidas insurrecciones no ha habido en España hasta el presente siglo revoluciones serias, exceptuando la guerra de la Junta Santa en tiempos de Carlos I". Marx caracteriza muy esquemáticamente a la rebelión comunera, como

"la defensa de las libertades de la España medieval contra los abusos del absolutismo moderno", pero capta muy nítidamente el contenido de lucha de clases que encerraba, así como las consecuencias de su desenlace:

"Consecuentemente la nobleza se mostró muy dispuesta a apoyar a Carlos I en su proyecto de destruir la Junta Santa. Aplastada en su resistencia armada, Carlos se ocupó personalmente de reducir los privilegios municipales de las ciudades, las cuales, disminuyendo rápidamente de población, riqueza e importancia, perdieron pronto su influencia en las Cortes".

Antes de extraer estas conclusiones, ha esbozado las causas originarias del estallido comunero y las ha ubicado, básicamente, en fenómenos de sobreestructura, soslayando custiones como el malestar campesino por el sojuzgamiento al que le sometía la nobleza, el comercio de la lana o el regresivo sistema tributario vigente, que maniataba las transacciones mercantiles y el consumo de las masas urbanas y rurales. Pero sin embargo, el latido de los condicionamientos económicos está presente y adquiere toda su relevancia cuando Marx se enfrenta a problemáticas más globales, como cuando estudia la imbricación de los niveles económico y político en la formación el Estado Español y en el retraso de la articulación del mercado nacional, que es una de las claves para una correcta compresión de los vaivenes decimonónicos, suscitados en gran medida por una burguesía timorata que al enfrentarse al Antiguo Régimen para demolerlo (o al enfrentarse a los gabinetes moderados para profundizar la revolución burguesa) temblará y retrocederá al percibir la presencia desbordante de las clases subalternas retornando al regazo monárquico y nobiliario, para reiniciar tiempo después la tentativa revolucionaria. Veamos, pues, como concibe Marx la decadencia económica de la España imperial y, por lo tanto, el retraso con que las formas capitalistas de producción van imponiéndose, así como su limitado desarrollo.

Tras unas interesantes precisiones teóricas sobre el papel jugado por las monarquías absolutas europeas en la transición del feudalismo al capitalismo, y después de contrastar éstas con los reinados de Austrias y Borbones, Marx expone cómo el retraso en ésta transición en España se debió a que

"mientras la aristocracia se sumía en la degradación sin perder sus peores privilegios, las ciudades perdieron su poder medieval sin ganar en importancia". Con el ocaso de las ciudades, escribe más adelante,

"se hizo cada vez más escaso el tráfico interior y menos frecuente la mezcla de habitantes de las distintas regiones, se descuidaron los medios de comunicación y se abandonaron los grandes caminos".Todo esto tuvo como resultado un Estado inarticulado, significado por la desvinculación de sus nacionalidades o regionalidades, lo que va a

"impedir que se desarrollaran intereses comunes basados en una división nacional del trabajo y en una multiplicación del tráfico interior (única y verdadera base sobre la que poder crear un sistema uniforme) y el dominio de leyes generales" o sea, un Estado en el que no se crea un mercado nacional, que es uno de los requisitos para la expansión capitalista. Así, ni Austrias ni Borbones lograron la centralización estatal, lo que permite a Marx extraer una sorpendente conclusión: la forma del poder en España

"debe ser más bien catalogada junto con las formas asiáticas de gobierno".En mayo de 1808 se derrumba el andamiaje del Antiguo Régimen y las masas populares (primero en las calles de Madrid y luego en la mayoría de las restantes ciudades) irrumpen espontáneamente en defensa de una patria vendida por quienes encarnaban su soberanía, Carlos IV y su hijo Fernando VII. Ambos aceptaron sin resistencia los designios de Napoleón, y con ellos el Consejo de Castilla, la Junta de Gobierno, la Administración, la nobleza y el alto clero.

El rechazo popular al monarca José Bonaparte, inaugura un singular período de nuestra Historia contemporánea, pues la lucha no se limita a reponer a Fernando VII en el trono, sino que se desencadenará una dinámica de ruptura con el pasado que sentará la bases de la Revolución Burguesa en España. Reseñemos sólo algunas de las muchas cuestiones cruciales planteadas a lo largo de 1808-1814, que enmarcarán (como veremos a continuación) los escritos de Marx sobre este período: la contradictoriedad en el seno del bloque insurgente (los liberales, apoyados en las clases medias urbanas y los más activos en la dirección de la guerra, y los serviles o absolutistas, que encarnan los intereses de las clases dominantes del Antiguo Régimen) y la existencia de los afrancesados, los cuales creyeron encontrar en Bonaparte la posibilidad de concluir las reformas ilustradas que habían quedado paralizadas tras la muerte de Carlos III. También destaca Marx las formas de lucha practicadas por los pueblos de España (la guerrilla) y el surgimiento de organismos inéditos en el pasado que sustituyen a la Administración absolutista: las Juntas Provinciales y la Junta Central.

Marx efectuó el examen de los sucesos de 1808-1814 en una serie de amplios artículos, publicados entre septiembre y diciembre de 1854) con el título común de

España Revolucionaria. Esta serie (que, por su extensión, puede ser considerada un ensayo) es sensiblemente más amplia, ya que se profundiza mucho más en el tema. Las valoraciones de Marx sobre los asuntos de ésta época son extraordinariamente ricas, hasta el punto de que muchas de ellas pasarán al acervo de la historiografía más actual y científica.

Es perceptible en la serie de artículos de

España Revolucionaria una evolución de los juicios de su autor sobre los acontecimientos revolucionarios de la Península. Así, de considerarlos (como hicieron corrientes liberales europeas) movimientos reaccionarios, que oponían

"las viejas leyes instituciones, costumbres y leyes a las racionales innovaciones de Napoleón; y supersticioso y fanático en su defensa de la Santa Religión en contra de lo que se llamaba en ateísmo francés o la destrucción de los especiales privilegios de la Iglesia Romana"; pasa a afirmar en un artículo posterior que

"Para nosotros, empero el punto decisivo consiste en probar, basándonos en las numerosas manifestaciones de las Juntas Provinciales cerca de la Central, el hecho tan a menudo negado de la existencia de aspiraciones revolucionarias en la época del primer movimiento español". Y, finalmente, Marx asume y propaga en sus últimos artículos (centrados en el análisis de las Cortes de Cádiz) no sólo el contenido progresista e innovador de la Constitución de 1812, sino también la labor legislativa desplegada para desmontar la vieja sociedad estamental y configurar una moderna sociedad clasista:

"Al trazar esta nueva estructura del Estado Español, las Cortes tenían plena conciencia de que una Constitución política tan moderna sería en todo punto incompatible con el viejo sistema social y promulgaron consecuentemente una serie de decretos encaminados a provocar cambios orgánicos en la sociedad civil", citando a continuación la mayoría de estas trascendentales medidas: abolición de la Inquisición, de los señoríos jurisdiccionales, secularización de las órdenes religiosas, tímida reforma agraria con reparto de tierras bladías, derechos de cercamiento y otras, a las que podríamos añadir la libertad de imprenta y la de industria y comercio.

Desde el principio, Marx percibe certeramente el delineamiento de las clases sociales en sus alianzas y en su respuesta a la presencia de las tropas napoleónicas, lo que en definitiva marcará la orientación político-ideológica del bloque insurgente. Así, mientras

"algunos miembros de las clases altas consideraban a Napoleón como el providencial regenerador de España, otros como el único baluarte capaz de enfrentarse con la Revolución; ninguno de ellos, por último, creía en la posibilidad de una resistencia nacional". [/i] Es decir, que

"desde el comienzo mismo de la guerra por la independencia la alta nobleza y la vieja administración perdieron todo contacto con las clases medias y con el pueblo a consecuencia de su deserción en el momento en que se iniciaba la lucha". Por lo que al bloque interclasista se refiere, en su seno existía

"una minoría activa en influyente que consideró el levantamiento popular contra la invasión francesa como la señal de la regeneración política y social de España. Esta minoría estaba formada por habitantes de las ciudades portuarias y comerciales y, en parte también por elementos de las capitales de provincia, donde bajo el reinado de Carlos I se habían desarrollado hasta cierto punto las condiciones materiales de la sociedad moderna. Todos estos elementos fueron reforzados por el sector más cultivado de las clases altas y medias (escritores, médicos, juristas e incluso clérigos) para el cual los Pirineos no habían sido barrera suficiente contra la invasión de la filosofía del s. XVIII".A continuación desvela Marx las contradicciones en las que estos últimos incurrieron (aceptación del Consejo de Castilla, creación de una Regencia, despertar y estimular los sentimientos patrióticos mediante la exaltación de valores chauvinistas) y los aspectos militares del conflicto (la guerra de guerrillas) apoyándose en una copiosa información sobre los episodios y personajes más relevantes.

···

···