|

Maelstrom

|

|

« : Diciembre 25, 2009, 00:36:20 » |

|

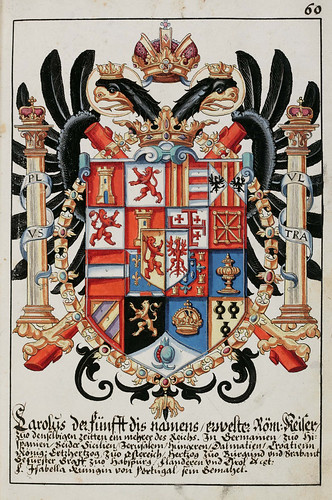

I ) EL MITO DEL CARÁCTER ESPAÑOL Con el título de El Mito del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo publicó hace décadas Julio Caro Baroja un artículo que resume espléndidamente todo cuanto interesa saber sobre el tema: “todo lo que sea hablar de carácter nacional es una actividad mítica, es decir, que el que habla o charla se ajusta a una tradición, más o menos elaborada, sin base que pueda apoyarse en hecho científicamente observados y observables, tradición que tiende a explicar algo de modo popular y que de hecho cambia más de lo que se cree o dice. El mito es favorable o desfavorable, según quien lo elabora o lo utiliza, y puede degenerar en verdadera manía. No es verdad ni mentira. Es reflejo de una posición personal frente a situaciones consideradas buenas o malas, para el que las utiliza” o; dicho de otra forma: no existe un carácter nacional, y esto vale tanto para quienes hablan de un carácter español como para quienes se aferran al supuesto carácter catalán o vasco, considerando a este como inmutable, ajeno al proceso histórico. Creer que desde la Eternidad ( o al menos desde que tenemos noticias históricas) Dios ha puesto en cada pueblo unas características que nada ni nadie puede cambiar lleva a considerar a unos pueblos como científicos y a otros como literarios, a unos como dominadores y a otros como dominados; lleva claramente a la famosa “unidad de destino en lo universal” de España, entendiendo por este destino la defensa del Cristianismo en época mozárabe y la defensa de los “valores occidentales” en tiempos actuales. Lleva, al mismo tiempo, a defender la unidad de España o la separación de sus componentes porque sí, por principio, sin tener en cuenta que la unidad es un resultado histórico que interesa defender convenciendo a todos de las ventajas que aporta, no imponiendo la unidad (o la separación) a pesar de los inconvenientes que pueda tener. La formación del MitoAunque releyendo los textos latinos y medievales puede hablarse, sin demasiada base, de una caracterización de los “españoles”, lo cierto es que sólo a partir del proceso unitario llevado a cabo en tiempos de los Reyes Católicos comienza a hablarse “de España y de los españoles como algo definido y definible” en contraposición a ingleses y franceses, a los que se define igualmente dotados de unas características comunes, favorables o desfavorable según el campo en que milite el escritor; los aliados destacarán los aspectos positivos y los enemigos o los perseguidos (como los judíos y los protestantes peninsulares) llamarán la atención sobre características denigratorias. El español será soberbio (virtud o defecto según quien hable) ardiente defensor del catolicismo o beato hipócrita que basa su actuación en la incredulidad y en la razón de Estado; será magnánimo o enormemente cruel; su idioma, el castellano, será el más apropiado para hablar con Dios (según la frase que se atribuye a Carlos V) o “terrible como el diablo”, en opinión de un autor inglés… A las deformaciones y mitificaciones derivadas de la situación política se añaden las introducidas por los renacentistas, empeñados en buscar las raíces de sus pueblos en el mundo grecorromano. Una descripción de Heródoto o de Tito Livio, más o menos válida para un grupo reducido y un tiempo concreto, adquiere así validez general en el espacio geográfico de los nuevos Estados y validez universal en el tiempo. “Cada nación se va haciendo su figura, y así van saliendo las pinturas tópicas de los españoles hechas por españoles, las de franceses hechas por franceses…Los defectos son defectillos. Las virtudes, virtudes en tono mayor” y los “defectillos” ajenos se convierten en graves defectos…Y lo que hoy es válido puede no serlo mañana si cambian las circunstancias. Pese al interés renacentista y a los condicionamientos políticos del siglo XVI, las diferencias entre los españoles aparecen todavía visibles para algunos contemporáneos, y para hablar del “carácter español” habrá que esperar al siglo XVII, cuando el Imperio entre en decadencia; si la nación poderosa ha perdido su fuerza habrá que buscar las causas en el carácter de los españoles, a quienes algunos ven dotados de virtudes que, al ser llevadas al extremo, son los causantes de la despoblación y ruina de la nación y, consiguientemente, a su fracaso en el exterior: la religiosidad, vivida con apasionamiento, se convierte en fanatismo; el orgullo militar conduce a acciones desmesuradas que superan las posibilidades de los españoles; el orgullo del linaje lleva a ensalzar a los hidalgos y a despreciar a quienes no tienen hidalguía (conversos) y a quienes viven de su trabajo; la generosidad se transforma en ostentación…  De estas ideas se hacen eco los arbitristas al señalar las causas de la ruina española: en España hay "exceso de orgullo nobiliario, y por lo tanto desprecio a la industria, al comercio, a los oficios, tenidos como viles y propios de gente no calificada; exceso de ostentación y despilfarro; exceso también de empresas bélicas y de acciones dirigidas por la realeza en aras del prestigio y no de la comodidad o prosperidad". Junto a esta caracterización negativa encontraremos otras claramente positivas, como la de Saavedra Fajardo, para quien "los españoles aman la religión y la justicia, son constantes en los trabajos, profundos en los concejos,y así, tardos en la ejecución. Tan altivos, que ni los desvanece la fortuna próspera, ni los humilla la adversa. Esto, que en ellos es nativa gloria y aleación de ánimo, se atribuye a soberbia y desprecio de las demás naciones, siendo la que más bien se halla con todas y más las estima, y la que más obedece a la razón y depone con ella fácilmente sus afectos o pasiones".Un siglo más tarde, cuando en el extranjero se hace leña del árbol caído y proliferan los escritos antiespañoles, en España se reacciona ensalzando las virtudes tradicionales, estudiando el “genio y el ingenio de los españoles para la industria y la literatura, su carácter político y moral” en la Historia Crítica de España del jesuita catalán Masdeu, asentado en Italia y que escribe para los italianos; o se acepta la realidad como en las Cartas Marruecas de José Cadalso, que habla de vicios y virtudes nacionales sin olvidar la existencia de diversos pueblos en la Península Ibérica que se ignoran o se odian entre sí, como habían puesto de relieve las sublevaciones catalana y portuguesa de 1640 o la Guerra de Sucesión tras la muerte de Carlos II. Los avatares políticos del siglo XIX influyen poderosamente en la caracterización de los españoles: frente a los Ilustrados se ensalza y se convierte en prototipos a una serie de héroes populares como El Cid; sus virtudes serán las de los españoles; se crea una imagen romántica del español; se distingue entre los ideales y la forma de ser del pueblo y la de las clases cultas: “la burguesía y la aristocracia española no tiene carácter por extranjerizadas y…La verdadera savia del país está en el pueblo”. Pero este pueblo español no es uniforme y puede haber, exagerando, tantos caracteres españoles como clases sociales y profesiones… Pese a estos intentos diversificadores, en España y en Europa continúan los intentos de definir globalmente a las naciones buscando ahora causas raciales o religiosas: la sangre árabe, la escasa aportación germánica, la forma de concebir la religión…Explicarán algunos de los “vicios” o de las limitaciones de los españoles, aceptadas por unos y negadas por otros: la Inquisición es para algunos la causa de la reducida aportación de los españoles a la Ciencia, querrán otros probar que cuando más católicos fueron los españoles más Ciencia produjeron… Como resumen, podríamos afirmas que tras un estudio histórico no puede hablarse de un carácter español único e inmutable; puede haber algunos rasgos comunes, pero el carácter se forma a lo largo del proceso histórico y éste no es sentido por todos de la misma forma. Siguiendo una vez más a Caro Baroja, “los problemas que podrían considerarse de Psicología de los pueblos se presentan distintos para España en coyunturas diversas. En un momento se discute sobre la índole de la religiosidad española, en otro sobre las razones de la decadencia política, en otro acerca de la capacidad intelectual para producir ciencia, en otro se menosprecian las ideas del vulgo y en otro se dignifica a éste. Las razones son siempre parciales; razones a medias o razones que por exageradas dejan de ser razones…Independientemente de que exista un carácter del pueblo español o unos rasgos psicológicos y físicos del mismo, hay una voluntad de asignárselos, buenos o malos, según diversas coyunturas y conforme a posiciones de derrota, de amor o de odio”. Español y Castellano. La Generación del 98.Si Castilla ha sido identificada con España, también el carácter castellano ha sido identificado con el español, tomando una vez más la parte por el todo: los héroes (o prototipos) de lo castellano han sido tomados por españoles únicos, como si junto a los castellanos no hubieran existido los gallegos, aragoneses, vascos, valencianos… Al hablar del carácter, la identificación adquiere mayor gravedad, por que mientras la identificación política se refiere a la Corona de Castilla, cuando se menciona el carácter castellano se habla casi siempre de la forma de ser de los leoneses (con exclusión de asturianos y gallegos) y de los castellanos viejos y nuevos, es decir, de quienes viven en las actuales autonomías de Castilla y León, Madrid y Castilla- La Mancha. Aunque esta identificación ha sido realizada frecuentemente por catalanes, navarros, gallegos…, en la práctica política se ha responsabilizado a castellanos y leoneses (definidos como sobrios, valientes, veraces, arrogantes, corteses, agradecidos, hospitalarios, soberbios, poco aficionados a oficios y trabajos, coléricos y envidiosos) de los posibles éxitos del siglo XVI y de los fracasos posteriores, incluyendo el fracaso de la convivencia de los pueblos de España en el siglo XX. Castilla será para unos la creadora de España, para otros será una opresora; en la difusión de ambas ideas (especialmente de la segunda) desempeñan un papel importante los hombres de la Generación del 98, ajenos por su origen a Castilla y enamorados todos de esta tierra, y al mismo tiempo recelosos (cuando no abiertamente contrarios) a ella.  En un trabajo de esta naturaleza no es posible estudiar con detalle la obra de todos y cada uno de los autores del 98, labor que, por otra parte, ha realizado Laín Entralgo, al que seguiremos al analizar la visión de Castilla y de los castellanos, España y los españoles, que tenían Unamuno, Ganivet, Machado, Baroja, Azorín y Valle-Inclán. La elección del análisis de Laín no es casual; influido por sus personajes, también él en A qué llamamos España nos da su definición (tomada de Américo Castro, epígono del 98 como luego veremos) de “los rasgos principales de ese modo humano de ser y vivir…a que…damos hoy el nombre de español” para más adelante preguntarse y responder afirmativamente “si tal modo de sentir y hacer la vida no será originaria y preponderantemente castellano y, por consiguiente, si sólo habrá llegado a ser integralmente español en la medida en que Castilla, a partir del siglo XV, ha regido y configurado el vivir histórico de los restantes pueblos de la Península”. Los hombres del 98 se encuentran ante dos posturas irreconciliables: la de quienes aspiran a modernizar España rompiendo con su Historia y la de cuantos intentan por todos los medios mantener la Tradición; ni unos ni otros, con sus forma de actuar, satisfacen plenamente a nuestros autores, que hallan innovadores los comportamientos tradicionales y niegan validez a una parte de la Tradición que defienden los conservadores; si se quiere llegar a una España nueva habrá que volver a la Tradición verdadera, que no es otra que la castellana anterior a la unión política y a las empresas exteriores (América, Italia, Alemania…). La base de la españolidad, de la forma de ser de los españoles, se halla en Castilla y en Castilla, en su hegemonía, se encuentra igualmente la ruptura con esta españolidad auténtica. Unamuno, el mejor representante “histórico” de la Generación, lo explicará distinguiendo entre la casta originaria y el casticismo, entendiendo la primera como el carácter verdadero de un pueblo y lo segundo como la apariencia: “Un mezquino sentido toma por la casta íntima y eterna, por el carácter de un pueblo dado, el símbolo de su desarrollo histórico… Y así se pronuncia consustancial a tal o cual pueblo la forma que adoptó su personalidad al pasar del reino de la libertad al de la historia la forma que le dio el ambiente. A la casta originaria, latina y germánica, caracterizada por la “libertad del espíritu colectivo”, se habría impuesto el casticismo castellano: Castilla paralizó los centros reguladores de los demás pueblos españoles, inhibióles la conciencia histórica en gran parte, les echó en ella su idea, la idea del unitarismo conquistador, de la catolización del mundo, y esta idea se desarrolló y siguió su trayectoria, castellanizándolos…”Aparentemente, Unamuno distingue entre casta española y casticismo castellano; a la libertad del espíritu colectivo del pueblo español, surgido para él tras la fusión de visigodos e hispanorromanos, contrapone el casticismo castellano, cuyas notas distintivas serán el dogmatismo intelectualista, el espíritu inquisitorial, la fosilización del espíritu religioso, el entendimiento nacionalista del patriotismo y la concepción militarista del ejército. Dogmáticos, en cuanto redujeron la vida del espíritu a fórmulas racionales invariables, fueron para Unamuno todos los “pueblos de lengua castellana, carcomidos de pereza y de superficialidad de espíritu, adormecidos en la rutina del pensamiento católico o del dogmatismo librepensador o cientifista” y consecuencia del dogmatismo (hoy podríamos hablar de dogmatismo de derechas y de izquierdas o de dogmatismo centralista y autonomista) serían el espíritu inquisitorial y la fosilización del catolicismo hispánico que se confunde con el sentimiento patriótico, tan dogmático e inquisitorial como el religioso. La contraposición entre casta española y casticismo castellano no es real: cuando se buscan las manifestaciones de la casta se recurre siempre a modelos castellanos, a la obra de Gonzalo de Tercero, al Poema de Mío Cid, al Arcipreste de Hita, a Jorge Manrique, al Romancero…En los que la Generación del 98 aprecia la espontaneidad; en su obre literaria se habrían manifestado, según Laín, “sin trabas, literalmente, las tendencias naturales de la raza” que, a pesar del casticismo, se manifiestan o afloran esporádicamente en personajes, hechos u obras como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, el Quijote, el Greco, Zurbarán, el Dos de Mayo… Tiene razón Laín cuando afirma que “pese a todas las diferencias personales, una línea común puede señalarse en el ensueño de toda la generación acerca del pasado de España…: la nostálgica atribución de una pura y espontánea autenticidad española a la España anterior a los Reyes Católicos; esto es, a la Castilla primitiva y medieval”, que no en balde ha sido siempre el tema de estudio de otro hombre del 98: Menéndez Pidal. El amor y el odio (o desprecio) hacia Castilla surgen inequívocos en las páginas dedicadas por Laín al paisaje castellano y a los hombres que lo habitan, inseparablemente unidos uno y otros a la concepción que de la Historia tienen los hombres del 98; al amor al paisaje, hasta cierto punto representante de la casta, se une el desprecio por los hombres de Castilla: secos, duros, recortados, lentos y tenaces para Unamuno los de Gredos; duro, inflexible, feroz, sin ternura y cruel es el hombre manchego según Azorín; por no recordar los versos de Machado sobre el hombre soriano: Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,

capaz de insanos vicios y crímenes bestiales,

que bajo el pardo sayo esconde un alma fea,

esclava de los siete pecados capitales.

Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza,

guarda su presa y llora la que el vecino alcanza;

ni para su infortunio ni goza su riqueza;

le hieren y acongojan fortuna y malandanza.Para Baroja, los castellanos son hombres de caras terrosas, miradas de través, hoscas y pérfidas, “gente de vicios sórdicos y de hipocresías miserables”…Y las citas podrían multiplicarse sin esfuerzo cuando se dedique una obra al tema de la Castilla noventayochista que aquí no hemos hecho sino esbozar, para ofrecer una breve idea de la ambivalencia con la que los hombres del 98 veían a Castilla-España, ambivalencia que ha llegado hasta nuestros días. Si entre los no historiadores, los literatos del 98 han sido decisivos a la hora de aceptar una determinada imagen de Castilla, el castellanismo historicista tiene su paladín indiscutible en Ramón Menéndez Pidal, otro hombre del 98. Su obra histórica es tan amplia y de tal importancia que tampoco será posible en tan escasas líneas hacernos eco íntegro de sus ideas; las seguiremos a través de algunas de sus obras, sin pretender agotar todas las posibilidades.  El prólogo a la primera edición de La España de Cid, obra escrita en 1929, es una declaración de castellanismo-españolismo: “al escribir la historia del siglo XI me propongo, sobre todo, depurar y reavivar el recuerdo del Cid, que, siendo de los más consustanciales y formativos del pueblo español, está entre nosotros muy necesitado de renovación” porque, como ha indicado antes, “la vida del Cid tiene, como no podía ser menos, una especial oportunidad española ahora, época de desaliento entre nosotros, en que el escepticismo ahoga los sentimientos de solidaridad y la insolidaridad alimenta el escepticismo. Contra esta debilidad actual del espíritu colectivo pudieran servir de reacción todos los grandes recuerdos históricos que más nos hacen intimar con la esencia del pueblo a que pertenecemos y que más pueden robustecer aquella trabazón de los espíritus (el alma colectiva) inspiradora de la cohesión social”. Diez años más tarde, recuerda que mientras “La epopeya de otros pueblos se engendra en edades primitivas en que la Historia no florece aún”, España “produce la leyenda cidiana en época de plena actividad historiográfica, Como ninguno de los protagonistas de la epopeya… el Cid recibe, sobre la luz intuitiva de la Historia, y por él, España, entre los pueblos de epopeya, ofrece interés único”.

|

|

|

|

« Última modificación: Octubre 15, 2015, 00:48:01 por Maelstrom »

|

En línea

En línea

|

|

|

|

|

Maelstrom

|

|

« Respuesta #1 : Diciembre 25, 2009, 00:43:56 » |

|

La misma identificación Castilla-España se observa en casi todas las obras de Menéndez Pidal; véase, por ejemplo, los artículos reunidos bajo el título La epopeya castellana a través de la literatura española: “La espontaneidad profunda de las literatura medieval, la originalidad con que expresa el carácter de una sociedad en formación, le dan el valor de un precioso documento artístico y cultural…Entre las ramas de esa vieja poesía en España, hay una dotada de atractivo particular, porque… el espíritu que la animaba desde su primera encarnación poética, no ha dejado de transmigrar de generación en generación, adoptando necesarias metamorfosis que no le impidieron conservar siempre el claro recuerdo de sus existencias anteriores.Tal es la epopeya”, y si se ha mantenido a través de los tiempos en manifestaciones poéticas, teatrales y novelísticas se debe a que “sus poetas supieron comunicarle algún destello del alma nacional, de modo que el pueblo la recibió y la conservó siempre como suya… Por eso la historia de la materia épica castellana nos permite considerar la historia entera de la literatura española…”.Los prólogos a los diferentes tomos de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal son, una vez más, prueba clara del españolismo-castellanismo de este historiador gallego; en el prólogo al tomo 1 (reeditado con el título de Los Españoles en la Historia) Menéndez Pidal destaca “algunos caracteres hispánicos que consideramos como raíz de los demás” y que no son otros que la sobriedad, la idealidad y el individualismo. Hablando de la sobriedad niega, contra Unamuno, que el “espíritu áspero y seco de nuestro pueblo, sin transiciones, sin términos medios, está en conexión íntima con el paisaje y el terruño de la altiplanicie central, duro de líneas, desnudo de árboles, de horizonte ilimitado, de luz cegadora, línea extremada, sin tibiezas dulces”, porque cree que la sobriedad no es específicamente castellana, sino española: no tiene un origen “geográfico”, es una característica humana visible tanto en Castilla como en Andalucía, Galicia… Desde el siglo I hasta la época actual. .jpg) Manifestaciones de la sobriedad hispánica sería el desinterés por las cuestiones materiales en el que destaca Castilla, cuyos tercios renuncian al saqueo de Breda, cuyos hombres emprenden la ocupación de América sin pensar en los beneficios, “ por el simple atractivo de la aventura, con menosprecio de toda ventaja material”, cambian el trabajo productivo por la gloria de las armas o impulsan “ la acción más grandiosa de nuestra historia, sacrificando todas sus propias conveniencias a sus deberes hegemónicos”, afirmaciones que parecen estar en contradicción con las páginas destinadas a narrar la oposición de Castilla a las guerras divinales, “a causa de ser este reino el que soportaba la más pesada carga tributaria”. Aunque Menéndez Pidal cree que el autor de un papel anónimo contra estas guerras-imposiciones tributarias expresaba el sentir de la minoría, no estaría de más recoger algunas de sus expresiones: “¿Qué tiene que ver, para que cesen acullá las herejías, que nosotros paguemos tributos de la harina? ¿Por ventura serán Francia, Flandes o Inglaterra más buenas cuando España fuere más pobre?”.Sobrios por naturaleza son todos los españoles y la sobriedad los iguala, a despecho de la riqueza o pobreza de su categoría social: “el alma es el único valor del hombre y ella hace iguales al siervo y al señor”, al español (castellano) y al indio de América; todos son hermanos, todos son humanos y por tanto iguales: Viriato no se distingue de sus soldados, Trajano y Teodosio rechazan la gloria mundana, los castellanos del siglo XV se caracterizaban por aborrecer las apariencias y las ceremonias, y a este despego de los privilegiados (desmentido repetidas veces por las numerosas leyes suntuarias promulgadas en Castilla desde el siglo XIII, precisamente para mantener las diferencias sociales incluso en los aspectos de vestido, calzado…) corresponden los hombres de “clase inferior” considerándose iguales a quienes están por encima de ellos, por lo que “no hay país del mundo donde las clases estén más niveladas que en España” según Saavedra Fajardo, Cadalso, Balmes, Teófilo Gautier…También en este igualitarismo Castilla (ahora la Castilla originaria) precede a los demás reinos hispánicos: “Muy temprano, en el siglos, los villanos comienzan a tener entrada en el orden de caballería por obra de los condes castellanos Garci Fernández y Sancho García”. Más adelante tendremos ocasión de volver sobre el igualitarismo castellano. Sobre el español no es preciso insistir, aunque en algún momento (y por decreto) se hayan abolido las clases sociales. Sobrio, el español se conforma con lo que tiene y se hace tradicional: las novedades son peligrosas y más las de tipo cultural, por lo que se explica que el español no destaque en el “cultivo de los estudios científicos, siempre ávidos de progresivo ensanchamiento”; claro está que la afirmación se compagina mal con las “épocas medievales de vivo esplendor (ciencia arábigo-hispana; traductores toledanos; Alfonso X)”, pero no importa, porque los españoles volverán por sus fueros en la Época Moderna y tendrán a gala “no ocuparse en lo que llamaban cavilaciones vanas de las humanidades y la gramática” para concentrar su atención en las ciencias necesarias: “la teología, la dialéctica, las leyes, la medicina…”.La idealidad, entendida como desprecio de la vida por los ideales o principios, no es menos importante: antes que la vida están la fama y la vida eterna: “Todos sabían que, en último término, por lo que el soldado (castellano-español de los tercios) daba su vida era por su Dios”. Sorprende que Menéndez Pidal afirme que fue España la única nación que “prolongando su inveterada decisión medieval, identificó sus propios fines nacionales con los fines universalistas de la Cristiandad, tomando éstos como propios a partir de Fernando el Católico", al que presenta movido por la religiosidad y no por la Razón de Estado, a pesar de reconocer que Fernando fue uno de los modelos y héroes de Maquiavelo, el máximo defensor de la Razón de Estado. Hablando del individualismo español y de sus consecuencias contradictorias (justicia igual para todos sin acepción de personas y rango en época de esplendor; arbitrariedad en tiempos de decandencia; envidia y desconocimiento voluntario de los méritos ajenos…) Menéndez Pidal cita continuamente casos castellanos: El Cid, Alfonso VI, Enrique IV, Isabel y Fernando…No sin recordar que el “esmero selectivo (la elección de personas para los cargos en razón de sus méritos individuales y no de su categoría social) era más propio de Isabel” que de Fernando. Cisneros, Colón, Gonzalo Fernández de Córdoba y tantos otros debieron su elección al individualismo de la Reina; y al individualismo de los reyes posteriores (aquejados de invidencia) se deberán las derrotas españolas del siglo XVII, porque selección e invidencia alternan en la Historia española, en las historia de sus dirigentes, pues la masa se mantiene fiel a sí misma. Dos historiadores, dos posturas y una coincidenciaLa Generación del 98 continúa las discusiones sobre el carácter español equiparándolo prácticamente al carácter castellano y, en este sentido, puede considerarse a los hombres de esta Generación responsables indirectos, en cuanto propagandistas, de la identificación Castilla-España, para bien y para mal; pero ni los literatos ni los historiadores del 98 se plantean sistemáticamente el problema; sus continuadores, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz con La realidad histórica de España y España, un enigma histórico, radicalmente opuestas y coincidentes en la identificación castellano-español, han reavivado la polémica.   Frente a quienes consideran que los españoles y lo español han existido desde siempre, Américo Castro defiende que el “adjetivo español no puede aplicarse a quienes vivieron en la Península Ibérica con anterioridad a la invasión musulmana”; los españoles serían el resultado de un proceso histórico: “de voluntad y del esfuerzo de ciertos habitantes de la Península, interesados en constituirse como grupo social y político con vista a un futuro dependiente de un común quehacer”; importa pues saber quiénes fueron estos ciertos habitantes de la Península y cuál el común quehacer. El origen de los español hay que situarlo en la ocupación de la Península Ibérica por los musulmanes en el año 711, en la división de la Península en tres castas (moros, cristianos y judíos) diferenciadas por su religión y en pacífica convivencia frecuentemente alterada, pero que no impide los intercambios de ideas, de modos de vivir, la influencia de judíos y moros sobre los cristianos: “De las pugnas y rivalidades entre estos tres grupos, de sus entrelaces y de sus odios, surgió la auténtica vida de los españoles”, una de cuyas características sería, por iniciativa de la vida hebrea y musulmana, la no “distinción entre vida religiosa y vida civil, entre Iglesia y Estado” que, paradójicamente, llevaría en el siglo XV, cuando lo español-cristiano se halla consolidado, a la expulsión de los judíos y la anulación de los musulmanes. A pesar de que Américo Castro no sólo alude a Castilla y a los castellanos, la identificación de éstos con los españoles, antes y después de la unión política, es clara: cuando habla de la influencia judía en la Literatura los ejemplos son siempre castellanos: Sem Tob, Alonso de Cartagena, Juan de MENA, Fray Luis de León, Santa Teresa… Y páginas más adelante, tras insistir en que “la producción de riqueza no aparecía como un índice de valor para la casta cristiana”, afirma que “la conciencia de ser hidalgo por naturaleza (que llevaba consigo la no dedicación a tareas productivas) era sobre todo un rasgo castellano”, entendiendo por Castilla los antiguos reinos de León, Castilla y Andalucía, “sin excluir los vascos". En otra ocasión, hablando de Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, y de su discurso ante en Concilio de Basilea defendiendo la primacía de Castilla sobre Inglaterra, declara que “sus palabras rebosaban conciencia de hispanidad, y las preferencias y desdenes allí expresados son los mismos que venían singularizando a España desde hacía ya siglos” para inmediatamente introducir el discurso episcopal: “Los castellanos no acostumbran tener en mucho las riquezas, mas la virtud…”; más claramente aún en los siguientes párrafos: “El Imperio Español, fundado por Fernando e Isabel, no fue ningún feliz azar, sino la forma ensanchada del mismo vivir castellano en el momento en que adquiría conciencia de sí frente a los restantes pueblos de Europa”; “El español lo hizo en su afán de subsistir y de ser más…, se encastilló en su propia persona y de ella sacó arrojo y fe para erigir un extraño e inmenso imperio colonial…Conservó sin mutaciones esenciales su lengua del siglo XII…” que no es otra que el castellano, y los ejemplos puede multiplicarlos el lector sin esfuerzo…

|

|

|

|

|

En línea

En línea

|

|

|

|

|

Maelstrom

|

|

« Respuesta #2 : Diciembre 25, 2009, 01:01:58 » |

|

Enfrentado a Américo Castro en muchos puntos básicos (españolidad de quienes habitaron en la Península antes del 711, escasa influencia hebrea en el modo de ser español, negación de la incapacidad intelectual de los españoles…), Claudio Sánchez Albornoz tampoco oculta su vinculación a los hombres del 98: “Al margen de la aspereza de sus trallazos críticos, rezumaban amor por la patria las inventivas de la llamada generación del 98. Quienes integraron la inmediata, proseguimos la aventura de nuestros predecesores (entre los que se incluye Ortega y Gasset, cuya obra bien merece un detenido estudio), con menos retórica y con mejor conocimiento de la realidad histórica”. Este mejor conocimiento de la realidad histórica le lleva a adoptar posturas diferentes a las enunciadas hasta ahora, aunque en muchos aspectos su obre sirva para mantener la identificación Castilla-España. Puesto que Don Claudio considera “españoles” a prerromanos, hispanorromanos e hispanovisigodos, adornados con virtudes y defectos que serán españoles, parecería lógico que Castilla no tuviera la importancia que tiene en la obra de Castro y, sin embargo, basta ver los epígrafes de España, un enigma histórico para darse cuenta de que también aquí Castilla no es España, pero sí casi toda España. El interés o la necesidad de rebatir a Américo Castro le ha llevado a tratar los mismos temas que su oponente y a ignorar los que éste olvida. Ciertamente, en el capítulo dedicado a España como unidad histórica habla de “Cataluña en España” o de “Vasconia o la España sin romanizar” y afirma, refiriéndose a Cataluña, que “España es tan obra suya como de los otros muchos grupos históricos peninsulares, sus hermanos por la sangre y el espíritu y sus iguales en derecho”, o afirma que el País Vasco “ha escrito páginas brillantes de la historia española, como las otras comunidades históricas que integran España. Los vascos han hecho maravillas… como españoles y conforme a la contextura temperamental hispana”, pero el carácter fundamentalmente castellano de los temas que estudia induce a identificar, contra el pensamiento de Don Claudio, a Castilla con España.  Historiador de profesión, Don Claudio es consciente de que “el íntimo parentesco temperamental de las comunidades humanas regidas por diferentes organizaciones políticas fue, sin embargo, débil aglutinante para el hacer de España” y estudia éste a través de la historia, no como una imposición de Castilla, sino como el resultado de una serie de confluencias que la hicieron necesaria para castellanos y aragoneses; el proceso de unión política serviría para acentuar el parentesco espiritual, aunque en ningún momento habría logrado que desapareciera uno de los rasgos característicos: “el milenario espíritu secesionista de todos los peninsulares”.Los Reyes Católicos dan un primer paso en el camino de la unidad, pero no pudieron, no estaban en condiciones de profundizar en la unidad, de uniformar sus dominios, porque junto a la España teórica, imaginada por clérigos y literatos, se hallaba la España real, “desintegrada en reinos diversos, celosos, vigilantes y hostiles, separados por muchos siglos de vida independiente, con organizaciones sociales y políticas dispares, con alianzas internacionales encontradas, con ideales diferentes y con economías inarmónicas”. Las minorías cultas, por su formación histórica o por su conocimiento de la realidad internacional del siglo XV, comprendían la necesidad de unión entre los reinos hispánicos, “ pero la gran mayoría de cada uno de los pueblos sentía con fuerza la tradición de extranjería que los había separado durante siglos”. Los catalanes consideran extranjeros a aragoneses y valencianos, y son correspondidos de la misma forma, y los castellanos ponen límites al poder de Fernando precisamente por su condición de extranjero, de aragonés, aunque sus padres fueran castellanos. En consecuencia, “los naturales de cada reino conservaron su propia y dispar ciudadanía y se rigieron por sus leyes peculiares. Ninguno podía desempeñar cargos públicos fuera de su país. Barreras aduaneras siguieron separándolos. Las ganancias territoriales por los Reyes Católicos logradas no constituyeron un patrimonio político común; unas se incorporaron a Castilla…; otras se unieron a Aragón…, aunque juntos bajo un mismo señorío, los reinos heredados o ganados por Fernando e Isabel no constituyeron por tanto una auténtica unidad estatal”. Su único aglutinante era la Corona, la obediencia a los mismos reyes, y aun esto con limitaciones, como hemos señalado antes. Para provocar la unidad inexistente, los Reyes Católicos recurren a “la inteligente explotación de los comunes rasgos temperamentales de sus súbditos (los llamados por Don Claudio rasgos del temperamento español) : del dinamismo guerrero que a todos sacudía y de la singular exaltación religiosa que a todos torturaba”; a las guerras de Granada seguirán las de Italia; y a la expulsión de los judíos la persecución de los conversos por la Inquisición. Los sucesores de los Reyes Católicos poco o nada hacen por lograr la unidad, e incluso la debilitan al poner en pie de igualdad a Castilla y Aragón con Austria, Borgoña y el Imperio Germánico: “La monarquía filipina no fue ni siquiera una auténtica federación de estados; fue apenas una vigorosa comunidad de pueblos unidos por el tenue lazo de la realeza única”; el único aglutinante consistente es la monarquía, no puede hablarse durante el siglo XVI de un Estado español. Carlos V y Felipe II organizaron el Estado castellano y “al hacerlos acentuaron los obstáculos que se alzaban en el hacer de España. Porque situaron en planos diferentes a Castilla, convertida en eje político esencial de la monarquía y en sostén fiscal de la misma, y a los otros reinos peninsulares, transformados en meros satélites de significación pareja a la de los otros estados europeos inscritos en el marco general de su gran imperio”.  Para Sánchez Albornoz, el siglo XVI fue un siglo perdido en el proceso unitario, y cuando éste se reanuda, en la época de Felipe IV y del Conde-Duque de Olivares, la monarquía (recordemos, el único aglutinante de los reinos hispánicos) carecía de prestigio y de fuerza y, además, actuó torpemente y a destiempo, por lo que “lejos de asombrar cómo han sobrevivido los particularismos regionales hispanos, sorprende que se haya salvado de tantos dislates la unidad española. Fortísimos vínculos íntimos e indestructibles para que maltrecha y vacilante haya llegado hasta hoy”; el mantenimiento de la unidad se debe, en definitiva, a la existencia de un carácter español anterior a la unificación de los Reyes Católicos y que ha pervivido hasta la actualidad. Este carácter, visible en todos los pueblos de la Península (incluyendo a los portugueses) se habría manifestado con mayor fuerza entre los castellanos, que deberían haber sido los principales beneficiarios de sus aspectos positivos y, al mismo tiempo, las víctimas fundamentales de sus características negativas. El primer rasgo de este carácter es el de querer ser y querer demasiado; el español de los siglos XV y XVI, en cuanto heredero del español de épocas anteriores y cumpliendo su destino histórico, quiso ser (según Sánchez Albornoz) “espada de Dios sobre la tierra… para convertir a la civilización a los pueblos bárbaros de América y para defender la fe tradicional de las cultas naciones de Europa”, hombres de más voluntad que de razón, al intentar una empresa superior a sus posibilidades, los españoles “caímos en la sima del no ser, del no ser libres en el concierto de los pueblos de Europa y aun del no ser lo que habíamos sido: hombres enteros, para no ser sino fantasmas, allá en la segunda mitad del siglo XVII”. Ya he señalado antes que no creo en el carácter español como motor de nuestra historia, y el propio Sánchez Albornoz parece dudar en ocasiones del empuje y fuerza de este carácter; páginas después de hablar del destino histórico (concretado en las guerras divinales contra musulmanes, paganos o herejes) recuerda que “cuando en tierras hispanas se cerraron las fronteras a la posible expansión y enriquecimiento de la clerecía, en las tierras tomadas a los moros, a este lado del Atlántico (escribe desde el exilio, en Argentina) se abrió un mundo virgen a la difusión y al engrandecimiento de la Iglesia”, que no fue la única beneficiaria: del mismo modo que la guerra contra los musulmanes (y entre los cristianos, añadiríamos nosotros) sirvió para conseguir “un cuantioso botín de tierras y de oficios con que atraer y someter a nobles y villanos, los soberanos españoles hallaron, a este lado del mar…tesoros de mercedes burocráticas distintas…con que seguir haciendo girar a su alrededor el cosmos pedigüeño de nuestras minorías aristocráticas y a las masas estelares de nuestro pueblo”.  Dicho de otra manera: la guerra exterior es una actividad económica importante para la monarquía, además de política, al dar salida a la belicosidad nobiliaria, y para las minorías dirigentes; más dudoso es que lo fuera para la masa de la población, que al financiar estas guerras con sus impuestos se queda sin medios para actividades productivas, en los siglos medievales castellanos y en lo modernos españoles. La afirmación de que “la guerra…y las ganancias territoriales conseguidas apartaron de la actividad industrial y mercantil a los más osados y a los más audaces” es cierta, pero sólo es válido para una minoría poco representativa del conjunto decir que “la esperanza de las riquezas que cabía alcanzar en la conquista de los reinos infieles inclinó a las gentes en Castilla hacia el ejercicio de las armas”.Las gentes de Castilla financiaron las campañas de su monarca y de sus nobles, y en su gran mayoría fueron más víctimas que beneficiarias; en ocasiones pagaron para que los nobles recibieran a tiempo soldadas suficientes y renunciaran a saquear ciudades y campos; en la mayor parte de los casos, los castellanos ni fueron consultados: se les obligó a pagar, aunque esto supusiera detraer importantes recursos que podrían haberse dedicado a otras actividades económicas de interés más general que la guerra…Y la consecuencia fue que, en Castilla, no existió una actividad industrial y comercial fuerte, por lo que los beneficios económicos de la colonización de América no fueron para Castilla, sino para quienes habían desarrollado una industria poderosa, dentro y fuera de la Península. Parafraseando a Don Claudio, podríamos afirmar que el cumplimiento de su destino histórico por una minoría de castellanos llevó a los demás a caer “en la sima del no ser, del no ser libres en el concierto de los pueblos de España y aun del no ser lo que habían sido: hombres enteros, para no ser sino fantasmas”. Cuanto hemos dicho de las guerras divinales como destino histórico de los castellano-españoles puede aplicarse, sin excesivas variaciones, a los demás rangos del carácter español: un grupo es el único beneficiario y los demás, la inmensa mayoría, son las víctimas…La gloria y las riquezas quedan para los héroes; a quienes los soportan y financian sólo les queda la pérdida económica y, por que se sienten (o los hacen) solidarios, la responsabilidad de los actos negativos de los héroes. Así es la realidad de los castellanos: sobre sus espaldas recayeron las campañas militares europeas y americanas, en las que perdieron la libertad como pueblo y en las que fueron identificados con un Estado que sólo se ocupó de Castilla, en cuanto colectividad, para utilizar sus recursos y sus hombres…

|

|

|

|

« Última modificación: Octubre 15, 2015, 00:52:07 por Maelstrom »

|

En línea

En línea

|

|

|

|

|

Maelstrom

|

|

« Respuesta #3 : Diciembre 25, 2009, 01:24:16 » |

|

II) CASTILLA-ESPAÑA Olvidando de momento el carácter castellano-español, nos interesa volver sobre las razones por las que el nuevo Estado se construyó sobre Castilla y a expensas de ella. Se han invocado razones geográficas y económicas que no carecen del validez, pero sólo en los últimos tiempos comienza a hablarse de causas políticas y sociales, sin las que no podría entenderse el papel hegemónico (más de víctima que de beneficiaria) de Castilla en la Corona Española surgida tras la unificación de los Reyes Católicos. Para Sánchez Albornoz, “al realizarse la unión de las dos Coronas inexorablemente había de constituirse Castilla en centro político de España, porque lo era geográficamente y porque superaba mucho en población, en riqueza y en potencial histórico a la confederación aragonesa; sobre todo después de la ruina económica y de la declinación vital del Principado; como consecuencia especialmente de sus luchas contra Juan II”. Sin negar validez a sus palabras, habrá que recordar una vez más que estas razones bastarían si realmente Castilla se hubiera convertido en el centro político, pero no fue así. Castilla fue convertida por los reyes en el soporte de sus políticas, no de la política española, por su riqueza y recursos humanos, tal vez también (aunque dudoso) por su situación geográfica y, sobre todo, porque sólo en Castilla tenían los monarcas las manos libres para poder actuar: sólo en Castilla las Cortes habían perdido la capacidad de control sobre la monarquía, capacidad que conservaban (y conservarían) durante siglos las Cortes catalanas, aragonesas o navarras. A la potencia económica hay que añadir la debilidad política de Castilla, si queremos entender su papel en la Corona española. La crisis del pactismo castellanoEl particularismo político de los primeros tiempos medievales, en los que el poder estaba repartido entre múltiples instancias, evoluciona en toda Europa (y también en la Península Ibérica) hasta dejar paso, entre los siglos XII-XIII, a una situación de equilibrio dual, a un reparto del poder entre sólo dos instancias: el Rey y el Reino. Éste último se hallaba dividido en estamentos (los clásicos tres brazos: real, nobiliario y eclesiástico) cuyos intereses no siempre coinciden. Ni el Rey ni el Reino, por separado, tienen todo el poder, y deben pactar, negociar las esferas de poder y la forma de ejercerlo. El mantenimiento del pactismo catalán (y, en menor medida, del de otros territorios) ha hecho olvidar que el pactismo no era exclusivo de los reinos pirenaicos, y que sus primeras manifestaciones oficiales se dieron en las Cortes leonesas de 1188, en las que Alfonso IX prometió “no hacer la guerra ni firmar paces o acuerdos sino con el consejo de los obispos, nobles y buenos hombres por cuyo consejo debo regirme”. A lo largo del siglo XIII se llegaría a formulaciones semejantes en los demás reinos peninsulares.  El acuerdo entre lo brazos que forman el Reino, entre sus representantes, puesto que ni todos los nobles o eclesiásticos (mucho menos quienes dependen de ellos) ni todas las ciudades del brazo real asistían a las reuniones con el Rey o las Cortes, permite mantener el pactismo; la pugna o el desacuerdo entre los estamentos puede tener dos efectos: el Rey utiliza la división del reino para aumentar sus poderes, o uno de los estamentos adquiere excesiva importancia, anula a los demás y puede llegar a ser un riesgo para el monarca, que neutralizará el peligro mediante la alianza con otro de los estamentos, en un proceso continuo que en unos reinos lleva al mantenimiento del dualismo y en otros al predominio claro del Rey, contando con el apoyo de los grupos nobiliarios. La Historia de Castilla suministra ejemplos claros de ambos conflictos, y simplificando, podríamos decir que la historia política (en estrecha relación con la económica y social) se desarrolla según un esquema repetido: los intentos nobiliarios de controlar al Reino y al Rey dan lugar, desde fines del siglo XIII, a la creación de Hermandades que agrupan a las ciudades del Reino, y cuentan con el apoyo de la monarquía hasta que las peticiones de las ciudades amenazan con recortar el poder real al mismo tiempo que el de los nobles; unidos monarca y nobles restablecerán el equilibrio a costa del brazo real y a costa de las ciudades, que pierden su independencia, y cuya presencia en las Cortes (especialmente a partir de la derrota de los Comuneros) sólo servirá para aprobar las peticiones de ayudas económicas y militares hechas por los reyes. Al producirse la unión de los Reyes Católicos, las diferencias entre los reinos eran numerosas: cada uno tenía su moneda, fronteras, aduanas, ordenamientos jurídicos e instituciones políticas, y cada una de las Coronas se hallaba en distinto grado de cohesión interna. En Castilla, con la excepción de los territorios vascongados (divididos en el Señorío de Vizcaya y las provincias de Álava y Guipúzcoa, con regímenes distintos entre sí) puede hablarse de unión y fusión entre los distintos componentes del Reino; como afirma Benjamín González, “el mismo régimen de gobierno e instituciones imperaba en ellos,…pareja a la unificación política se había consumado la unidad jurídica, pese a la subsistencia de numerosísimos privilegios fiscales de importancia decreciente” En Aragón, la vinculación a un mismo Rey no impidió que catalanes, aragoneses, valencianos y mallorquines mantuvieran su entidad propia, y mientras en Aragón se mantiene el pactismo o dualismo, en Castilla, durante el siglo XV, el poder del Reino (más concretamente, el de las ciudades y Cortes) pierde fuerza al tiempo que aumenta el del Rey. En definitiva, Navarra, Aragón y Castilla tendrán el mismo Rey, pero éste tendrá poderes diferentes en cada uno de los reinos: limitado en los de Navarra y Aragón, prácticamente absoluto en Castilla desde el reinado de los Reyes Católicos y, sobre todo, desde la derrota de los Comuneros en 1521, año en que fracasa el último intento de restablecer el pactismo castellano. Ésta es la razón fundamental para explicar porqué Castilla (por otra parte el Reino más importante demográfica y económicamente) se identifica con la monarquía o con el Estado español mientras los demás Reinos (basándose en el pactismo, en los acuerdos medievales entre el Rey y el Reino) no participan en las empresas de las monarquía que no les afectan directamente. El distinto régimen político lleva consigo un diferente régimen fiscal que en la práctica se traduce en una mayor contribución de Castilla mientras ésta pueda soportarlo; en el siglo XVII, Castilla está agotada y el Estado, en confesión del Conde-Duque de Olivares busca “algún camino por donde se pudiese conseguir que los reinos…fuesen entre sí cada uno para todos y todos para uno”, es decir, busca la unidad jurídico-política y, no lo olvidemos, fiscal de los reinos de la Casa de Austria. Las sublevaciones catalana y portuguesa de 1640 retrasarán esta uniformización hasta que, tras la derrota de los partidarios del Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, Felipe V expida los Decretos de Nueva Planta (1706-1716) que supusieron “la abolición del régimen político y administrativo de los tres reinos y del principado (Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña) y su sustitución, en líneas generales, por las instituciones castellanas, así como la conservación, en cambio, de los ordenamientos jurídico-privados de Aragón, Mallorca y Cataluña”. Sólo ahora puede hablarse de unión de las dos Coronas, cuando Castilla ha agotado sus recursos en una política que sólo parcialmente le interesaba; en Navarra y los territorios vascongados sobrevivirían el pactismo y sus ventajas político-fiscales hasta las guerras carlistas del siglo XIX.  Si de la teoría jurídico-política pasamos al desarrollo histórico, podemos explicarnos fácilmente cómo y por qué Castilla fue identificada con España: no porque impusiera sus interesas o sus ideales a los demás pueblos hispánicos, sino porque la monarquía basó su política en los hombres y recursos castellanos. La expansión española fue ante todo una expansión castellana, no porque los monarcas se identificaran con Castilla, sino porque los hombres y los recursos fueron de Castilla, y los fueron debido a la anulación de sus ciudades y Cortes en los años finales del siglo XV y primeros del XVI y a la existencia de numerosos señores que son la prueba más clara de la alianza entre monarquía-nobleza (iniciada con los Trastámara) y de la falta de libertad de la gran mayoría de los castellanos: falta de libertad personal en algunos casos y en casi todos falta de libertad para decidir su futuro; falta de libertad incluso para imponerse a los demás pueblos hispánicos, a los que ni siquiera impuso su lengua…El castellano se impone en la Península no por el deseo del pueblo castellano, sino porque el idioma de los poderosos es fácilmente adoptado en todas las épocas; no hay imposición sino aceptación, voluntaria e interesada, del castellano entre las minorías dirigentes de la Península: por razones políticas y, también, por el prestigio de los escritores en castellano. También en el idioma, la uniformidad se producirá cuando Castilla haya perdido su fuerza. Considerado durante siglos como una entidad que se rige autónomamente y en virtud de principios democráticos, el concejo castellano-leonés dista mucho de ofrecer esta imagen idílica: desde la época de Alfonso X, la autonomía se ve contrarrestada por la presencia de jueces designados por el monarca y no por los vecinos; y desde el siglo XIV se generaliza el nombramiento del corregidor que es, para Domínguez Ortiz, el equivalente a un Gobernador Civil contemporáneo que tuviese (además) funciones judiciales y militares y presidiera el Ayuntamiento. Si de la autonomía pasamos a la democracia, habrá que reconocer que ésta es inversamente proporcional a la importancia del concejo: en los pequeños se mantiene el concejo abierto en el que todos pueden intervenir; en los demás, el gobierno municipal se halla desde fechas tempranas en manos de un grupo reducido: el de los caballeros villanos, es decir, quienes tienen medios económicos suficientes para comprar un caballo de guerra y las armas correspondientes. La falta de autonomía y de democracia se acentúa en los siglos XV-XVI. Los cargos concejiles (abiertos en algunos casos a personas ajenas a la nobleza urbana) dejan de ser anuales para tender a convertirse en vitalicios y hereditarios, a perpetuarse en un reducido grupo de familias, y en el proceso desempeña un papel importante la monarquía: mediante la concesión de oficios concejiles para pagar servicios prestados a la Corona y a través de la venta de estos cargos en momentos de necesidad económica. La oligarquía así constituida no representa a la población, sino a grupos privilegiados, generalmente exentos de impuestos y, por tanto, escasamente interesados en defender los intereses de los ciudadanos ante las continuas exigencias fiscales de la Corona. Por otra parte, sólo 18 ciudades están representadas en las Cortes, y los corregidores se ocupan de que se nombre procuradores a Cortes a personas adictas al Rey: “la Monarquía recurre a sus corregidores para que la elección de los procuradores recaiga en personas adeptas a nuestro servicio…Invariablemente los Austrias desean que tales poderes sean ilimitados, e idénticos entre sí los de todos los municipios concurrentes. Para ello envían la minuta o modelo al que deben adaptarse, que excluye cualquier tipo de restricción, instrucción o condición impuesta por los concejos que reste libertad a los procuradores para acceder a las proposiciones regias”. En estas condiciones, las Cortes no pueden ofrecer mucha resistencia al monarca, su misión se reduce a votar los servicios pedidos y sólo después puede presentar sus peticiones. Así se explica que Castilla llevase casi sola todo el peso económico y humano de la monarquía, mientras los demás reinos se limitaban a cubrir los gastos en ellos (y por ellos) originados. Si a la impotencia de las ciudades añadimos que sólo asistían a las Cortes representantes de Burgos, León, Soria, Segovia, Ávila, Toro, Zamora, Salamanca, Valladolid (Castilla-León), Toledo, Cuenca y Madrid (Castilla la Nueva), las andaluzas Granada, Sevilla, Córdoba y Jaén, así como Murcia, tendremos un cuadro aproximado de la situación en Castilla: sólo un tercio de sus habitantes eran relativamente libres, habitando en lugares de realengo; los dos tercios restantes son hombres dependientes que habitan en lugares de señorío eclesiástico o laico. Estamos muy lejos de la mítica libertad castellana y, con el tiempo, el proceso de señorialización se acentuará, pues en los siglos XIV y XVII los Austrias, siempre acuciados por las necesidades económicas, crearon centenares de nuevos señoríos vendiendo pueblos de las Órdenes Militares e incluso lugares de realengo. La anulación de las ciudades y la alianza de la nobleza con la monarquía son básicas para entender la Historia castellana posterior a la unificación de los Reyes Católicos. Las consecuencias son todavía visibles…

|

|

|

|

« Última modificación: Diciembre 25, 2009, 01:44:13 por Maelstrom »

|

En línea

En línea

|

|

|

|

|

Maelstrom

|

|

« Respuesta #4 : Diciembre 25, 2009, 01:43:00 » |

|

Castilla en EspañaSi Castilla no sojuzgó a los demás pueblos peninsulares o, para ser más suaves, no hizo a España, al menos hasta el siglo XIX que es cuando existe un Estado español centralizado, ¿cómo ha surgido el mito que identifica a ambas? El tema merecería, una vez más, un amplio estudio que no es posible realizar en este modestísimo ensayo, pero quisiera al menos señalar sus líneas esenciales. Los intentos de crear un Estado español durante el Antiguo Régimen, perpetrados por Austrias y Borbones, fracasaron; y serían las Cortes de Cádiz (con las que nace el Estado Liberal) las que planteasen de nuevo el problema español: el liberalismo tiende a la constitución de un Estado Nacional en el que desaparezcan las aduanas interiores, se unifiquen pesos y medidas, haya libertad de comercio… Busca igualmente la implantación de una democracia que suprima los privilegios del Antiguo Régimen, tanto los personales como los colectivos, y entre ellos los fiscales: las contribuciones provinciales serán sustituidas por una contribución directa sobre las rentas de todos los individuos de la nación, sean estos castellanos, gallegos, andaluces, vascongados, catalanes, etc… Este nuevo Estado centralizado y burgués encontrará fuertes resistencias entre los privilegiados del Antiguo Régimen: nobles e Iglesia (con los campesinos que dependen de ellos) y zonas forales; tras las guerras carlistas, manifestación de las resistencias, parece llegarse a un acuerdo en la Restauración entre los soportes del Antiguo Régimen (terratenientes) y del Nuevo Régimen (burgueses); el equilibrio se concreta de dos formas: políticamente en el turno de partidos y en el caciquismo que le sirve de base, y administrativamente una burocracia cada vez más importante e influyente…  En este nuevo Estado, los castellanos se encuentran en situación de igualdad si se exceptúa el hecho de que su lengua sea la oficial (lo era ya de hecho) de toda la nación española; los altos cargos del Ejército serán ocupados indistintamente por castellanos, vascos, catalanes, etc; y sólo en los cargos menores puede hablarse de un ligero predominio castellano, debido no tanto al origen geográfico de los funcionarios como a la imposibilidad de hallar otros trabajos en una zona predominantemente agrícola. El funcionariado es prácticamente la única salida para los habitantes de zonas no industrializadas, sean éstas castellanas, andaluzas, asturianas, gallegas… No puede hablarse, por consiguiente, de una mayor identificación de los castellanos con el centralismo, sino de una adaptación a la realidad económica. Sólo cuando las zonas industrializadas entren en crisis, en los últimos años del siglo XIX, el funcionariado comenzará a ser interesante para vascos y catalanes, que habían rehuido estos trabajos mientras era posible hallar otros mejor remunerados en la industria. En definitiva; no es el centro (Castilla) el que se identifica con el centralismo, sino las zonas rurales: no estamos ante un problema ideológico, sino económico, propiciado por quienes perpetúan la división de España en zonas industriales y zonas subdesarrolladas para defender sus intereses… Del mismo modo que la crisis del siglo XVII lleva a los pensadores a fijar su atención en los tiempos medievales, la del XIX (representada por la pérdida de Cuba y Filipinas) obliga a buscar una explicación-justificación de los males del presente. Será la Edad Media la época idílica a la que se vuelven castellanos, catalanes y, en menor medida, los vascos: “La crisis del 98 implica, tanto en Castilla como en Cataluña, un revisionismo de tipo romántico nacionalista, esto es, una exaltación de los valores medievales, cuyos símbolos respectivos serán las figuras del Cid y de Jaime el Conquistador. En efecto, la reacción motivada por el desastre colonial…puso al descubierto la escasa consistencia real del Estado español de la Restauración, y replanteó, con mayor intensidad de lo que había hecho dos siglos antes la guerra de Sucesión, el dualismo Cataluña-Castilla”, según el historiador catalán Juan Reglá. Pero habrá una diferencia clara: mientras una parte de los catalanes (y posteriormente, de los vascos) se sirve de la tradición para desvincularse parcialmente de un Estado en crisis que ya no les sirve, en Castilla se usarán las tradiciones para apuntalar ese Estado y los intereses que defiende, intereses que no son precisamente castellanos… Es suficientemente conocida la política proteccionista que se aplica en España a fines del siglo XIX, mediante la fijación de aranceles para el grano y los paños del exterior; éste proteccionismo rubrica el entendimiento entre la burguesía, el sector moderno y el conservador, los grandes propietarios; unos y otros son conscientes de que sus productos sólo son competitivos si se les aplican precios políticos muy por encima de los existentes en el mercado mundial; y saben perfectamente que para conseguir estos precios necesitan controlar el aparato estatal y fortalecerlo mediante una ideología unitaria, que no es otra que la visión castellanista-españolista. La mitificación de Castilla como máximo representante de España servirá para mantener el centralismo económico, es decir, la protección a la economía nacional y el sistema caciquil que le sirve de sistema político. Se esgrime el carácter castellano-español no en nombre de Castilla, sino del Estado central, dirigido desde Madrid, capital en la que se hallan representados “banqueros, nuevos ricos, rentistas de minas y ferrocarriles, metalúrgicos vascos, tejedores y banqueros catalanes, terratenientes castellanos y andaluces, políticos profesionales con sus clientelas, abogados, clérigos y militares; los que formaron la élite dominante de la Restauración y llamaron espíritu imperial de Castilla al menguado ímpetu de sus intereses y privilegios”.  El centralismo español no es por tanto obra de Castilla, cuya identificación teórica y práctica con España es ajena a los castellanos. Indudablemente, Castilla es España, pero no es toda España, ni siquiera incluyendo a todos los componentes de la antigua Corona de Castilla, integrada por Asturias, Galicia, León, Castilla (Castilla la Vieja), Toledo (Castilla la Nueva), Extremadura, Andalucía, Murcia y las Canarias, así como Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Además, también los territorios de la Corona aragonesa (Valencia, Cataluña, Baleares y Aragón) contribuyeron a formar España, nación que no existe desde la Eternidad, sino que es obra humana y, como tal, falible: por errores o equívocos, diferencia de intereses… Quienes reivindican la españolidad “ab eterno” ignoran conscientemente la Historia o caen en un determinismo geográfico (son españoles desde siempre cuantos habitan en el territorio de la actual España) mal arropado por ideas trascendentales: identidad de carácter que pervive a través de los tiempos pese a los cambios experimentados y a las diferencias visibles; con estos razonamientos, bien o mal intencionados, nada tiene de extraño que se persiga a los disidentes, a quienes no tienen los requisitos eternos puestos por Dios en los españoles y exigidos o impuestos a todos los demás por quienes se consideran portadores de tales características. La intransigencia, la imposición y el fanatismo generan intransigencia, imposición y fanatismo de forma natural, y los perseguidos se convierten en perseguidores en cuanto las circunstancias les son favorables… Los ideólogos del 98 y sus seguidores tienen una gran parte de responsabilidad en la mitificación del carácter español y en su exclusiva identificación con lo castellano. Y, en cierta medida, son responsables de la turbulenta situación actual: si se puede hablar de un carácter español también podrá hablarse de un carácter vasco, gallego, catalán… Igualmente eterno e inmutable, que será defendido por sus partidarios (incluso violentamente) contra los castellanos-españoles. Tan “españoles” (en el sentido de intransigentes dado al término los por hombres del 98) son quienes se empeñan en defender una España monolítica y centralista, anulando las diferencias y peculiaridades de cada uno de sus territorios, como quienes propugnan la ruptura y el separatismo, agrandando las diferencias con otras tierras y olvidando las coincidencias, ignorando las partes de la Historia que no coinciden con sus planteamientos o intereses. Ni los castellanos, ni los gallegos, catalanes, andaluces… Ni tampoco los españoles han existido siempre; son (somos) el resultado de un proceso histórico que no será entendido si remontándonos a características eternas olvidamos la realidad pasada y presente, que nos ha hecho tal como somos y que estamos en condiciones de modificar, si nos lo proponemos. Puestos a lamentar la Historia, nadie con más razones que los castellanos: en los siglos XVI-XVIII pagaron con hombres y dinero una política que nunca tuvo en cuenta su situación y que no dio a Castilla ni riquezas ni preeminencia entre los demás territorios de España; su presunto centralismo fue tan considerable que permitió la supervivencia de los fueros-privilegios de navarros, vascos, catalanes, aragoneses, valencianos… Ya en los siglos XIX-XX, los castellanos han visto cómo su pretendido centralismo (que se reflejaría en la vigencia del castellano-español como idioma oficial) se traducía en un centralismo económico ajeno les obligó a emigrar, a malvender sus cosechas y a dejar en manos extrañas sus recursos, mientras los dirigentes de los supuestos pueblos oprimidos (con la ayuda de las autoridades castellanas) desarrollaban en sus tierras una industria cuyo mercado era la “centralista” Castilla. Pese a todo, y una vez conocido nuestro pasado, va siendo hora (si queremos tener futuro) de insistir sobre lo que nos une. Y de recordar lo que nos separa, no para buscar culpables y condenarlos, sino para intentar que las diferencias disminuyan y sea posible una convivencia beneficiosa entre todos.

|

|

|

|

« Última modificación: Octubre 15, 2015, 00:50:37 por Maelstrom »

|

En línea

En línea

|

|

|

|

|

Maelstrom

|

|

« Respuesta #5 : Diciembre 25, 2009, 01:46:58 » |

|

Carabaña, Julio.- De Castilla como nación, región y desolado paisaje. "Negaciones", nº 4, Madrid (1977) Castro, Américo.- La realidad histórica de España. 4ª edición, Editorial Porrúa, México (1965) Menéndez Pidal, Ramón.- La España del Cid. 7ª edición, Espasa-Calpe, Madrid (1969) / Los españoles en la Historia. 2 ª edición, Espasa-Calpe, Madrid (1971) / Castilla. La tradición, el idioma. 3ª edición Espasa-Calpe/Austral, Madrid (1955) Reglá, Juan.- Historia de Cataluña. Alianza Editorial, Madrid (1967) Sánchez-Albornoz, Claudio.- España, un enigma histórico. 4ª edición, Edhasa, Barcelona (1973)

|

|

|

|

|

En línea

En línea

|

|

|

|

|

···

···